丂丂=======================丂埲壓偼曽恓曄峏枠偺搑拞宱夁丂=======================

丂仚帋嶌婎斅偱偼300MHz偱俽俽梡偺BPSK曄挷偑晄埨掕偵側傞偙偲偑暘偐傝丄150MHz偵搑拞偐傜曄峏亙2007.8.23亜

---------------丂奐敪忬嫷丂2007.8.13丂---------------

1.奣嫷(2007擭6寧乣8寧)

丂帋嶌偟偨憲怣婡偲庴怣婡傪巊偄俽俽曄挷偵傛傞捠怣幚尡傪悢棟愝寁揳偱峴側傢傟偨寢壥丄

婎杮揑側憲怣曄挷偍傛傃庴怣暅挷摦嶌偡傞偙偲傪妋擣偱偒偨丅

偟偐偟幚梡忋偼丄憲怣婡懁偱夝寛偟側偗傟偽側傜側偄師偺栤戣偑偁傞丅

a.BPSK曄挷夞楬偺埵憡僶儔儞僗偑晄埨掕(検嶻帪偺僶儔僣僉偑戝偒偔壏搙曄壔偵庛偄)

b.曄挷慜偺怣崋偑嬻娫偵楻傟傞儗儀儖偑戝偒偄(鐃幩曽岦偱埵憡僶儔儞僗偑曄摦偡傞)

c.栚揑偺梡搑偐傜丄懳嶔曽朄偼彫宆寉検丒掅徚旓揹椡偵嶌傟傞憲怣婡宍忬偑朷傑傟傞丅

2.懳嶔埬偲栤戣揰丗BPSK曄挷夞楬偺埵憡僶儔儞僗傪埨掕偵偡傞偵偼丄師偺傛偆側曽朄偑峫偊傜傟傞丅

(1)掽攞偡傞慜偺掅偄廃攇悢偱BPSK曄挷屻偵丄俁掽攞偟偰栚揑偺憲怣怣崋傪弌椡亅亅亅亜俶俧(埵憡偑晄埨掕)

丂丂亙BPSK曄挷偑PLL夞楬偵梌偊傞塭嬁偵傛傝埵憡偑棎傟傞嫲傟偁傝亜

(2)憲庴怣廃攇悢傪150MHz懷摍偺掅偄廃攇悢偵曄峏偡傞亅亅亅亜VCO傪75MHz偱2掽攞偟偰150MHz憲怣偡傞偲俷俲両

丂丂亙帋嶌嵪傒偺婎斅僷僞乕儞偱椙偄偐晄柧丄彫偝偄傾儞僥僫偱偼憲怣岠棪掅偄亜亅亅亅亜150mm尾弑菝艂艂n俲

(3)掅偄廃攇悢(椺偊偽45MHz)偱BPSK曄挷偟偰丄儈僋僒乕偱栚揑偺廃攇悢偵曄姺偡傞丅

丂

丒丒丒憲怣愯桳懷堟暆偺栤戣傕悈徎僼傿儖僞傪捠偟偰夝寛壜擻側曽幃丅

丂丂亙憲怣婎斅偼慡柺揑側夞楬愝寁曄峏偱丄暋嶨偵側傞亜

(4)僔乕儖僪斅傪巊偭偰奺夞楬偐傜楻傟傞怣崋傪晻偠崬傔偰摦嶌傪埨掕壔偡傞丅

丂丂亙宍忬偑戝偒偔丄廳偔側傞亜

(5)偦偺懠丄埨掕側BPSK曄挷夞楬偺柾嶕

3.崱屻偺恑傔曽

丂忋婰(1)偲(2)偼帋嶌婎斅僷僞乕儞傪棙梡壜擻側曽朄偱偁傝丄桪愭偟偰専摙偡傞丅

亅亅亅亜(2)偺曽朄偱恑傔傞

偦傟偱夝寛偱偒側偄応崌偵婎斅傪嵞愝寁偟偰(3)傗(4)傪専摙偟丄懠偵(5)偺埨掕側BPSK曄挷夞楬偑尒偮偐傟偽偦傟傪専摙偡傞丅

丂庴怣婡偼斾妑揑椙岲側摿惈偑摼傜傟偰偄傞丅

堦晹偺夞楬曄峏偟偨晹暘傪婎斅僷僞乕儞廋惓偟偰検嶻壜擻偵側傞尒崬傒丅

憲怣婡偺搒崌偱庴怣廃攇悢偺曄峏偑昁梫偵側傟偽丄偦偺夞楬掕悢傪曄峏愝寁偡傞丅

4.

侾俆侽俵俫倸偺憲怣婡偵曄峏偟偰丄75MHz偺VCO傪俀掽攞偡傞曽朄偑椙偝偦偆丅

丂150MHz偺憲怣婡傪2戜捛壛帋嶌偟偨傜丄摿惈偼斾妑揑懙偭偰偄傞丅

1戜傪壏搙帋尡偟偰埵憡僶儔儞僗傪尒傞偲-10乣+60亷偺斖埻偱巊梡壜乮-20乣+70亷偱傕暅挷弌棃偦偆側攇宍偼庴怣偝傟傞乯

1儢強僩儕儅僐儞僨儞僒偱埵憡僶儔儞僗傪曗惓偡傞偙偲偱検嶻壜擻偲尒崬傑傟傑偡丅

丂150mm挿偺傾儞僥僫慄捈寢偱偪傚偆偳旝庛揹攇偺婯惂抣晅嬤偺憲怣儗儀儖丅

300MHz傛傝鐃幩岠棪偑埆偔偰婎斅傛傝奜偵傾儞僥僫慄傪墑偽偝側偄偲憲怣揹奅偑掅偄丅

偦偺暘丄曄挷慜偺怣崋偑楻傟傞儗儀儖偼栤戣柍偄丄僿儕僇儖傗儖乕僾傾儞僥僫偵偟偰抁弅偡傞曽朄摍偼暿搑峫偊偨偄丅

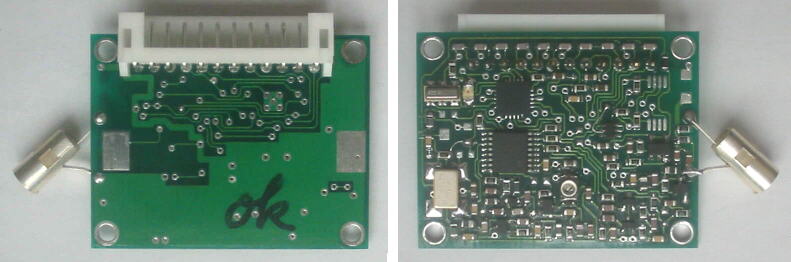

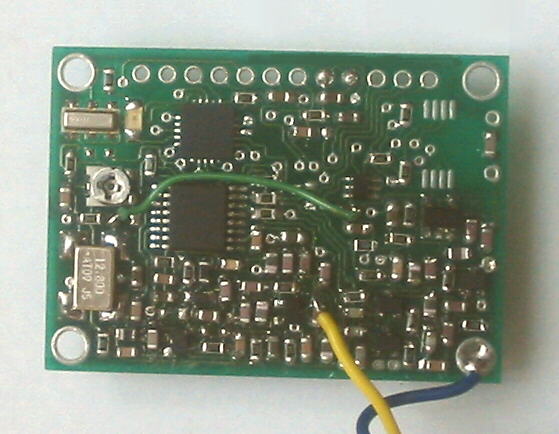

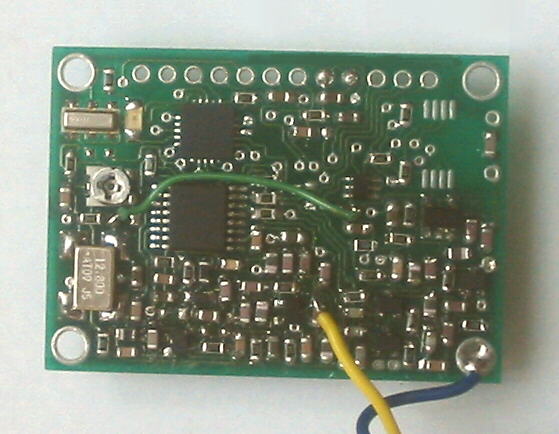

旝庛SS憲怣婡僽儘僢僋恾(埬)

丂旝庛SS憲怣婡婎斅恾(埬)---(晹昳曄峏偵傛傝FSK偍傛傃ASK曄挷傕壜)

僲僀僘偺彮側偄PIC儅僀僐儞偱憲怣ON/OFF偲PLL偺廃攇悢惂屼傪峴偆(奜晹儅僀僐儞偐傜惂屼偡傞抂巕桳傝)

奜宍恾(埬)

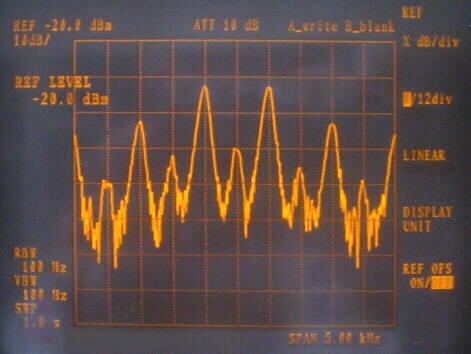

亙丂幚尡梡僶儔僢僋婎斅偱300MHzPLL弌椡傪BPSK曄挷偟偰庴怣偟偨攇宍丂伀

亜

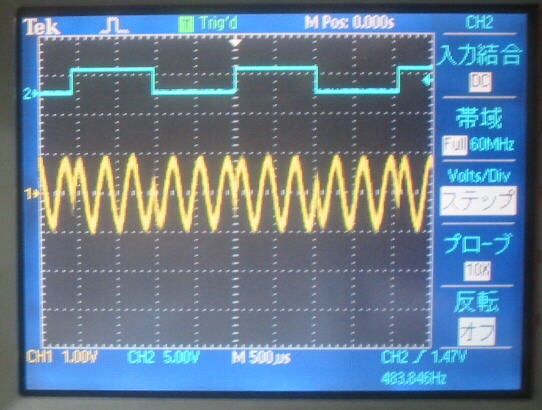

偙傟偼僩儔儞僕僗僞2屄偱僄儈僢僞愙抧偲儀乕僗愙抧夞楬傪慻傫偱岎屳偵摦嶌偝偣偰埵憡曄挷夞楬偲偟偨丅

PLL夞楬偼100kHz偺斾妑揑懍偄埵憡斾妑廃婜偵偟偰VCO偺僕僢僞傪梷偊偨丅(10kHz偺廃婜偱偼埵憡偺棎傟偑戝偒偄)

峏偵VCO偼150MHz偱敪怳偟偰2掽攞屻偵BPSK曄挷偟偨丄偙傟偱尩廳側僔乕儖僪柍偟偱傕埨掕偵摦嶌偡傞丅

彫偝偄婎斅偵慻傓偲奺夞楬娫偱姳徛偟偰埵憡偑棎傟傗偡偄丅

GND僷僞乕儞偼偟偭偐傝偲偭偰丄側傞傋偔僲僀僘偑彮側偄喜狠摍偺晹昳偱峔惉偡傞丅

丂亅亅亅亜偦偺屻帋嶌婎斅偱偼300MHz偱晄埨掕偱偁偭偨堊150MHz偵曄峏

幚尡拞偺帋嶌0崋婡

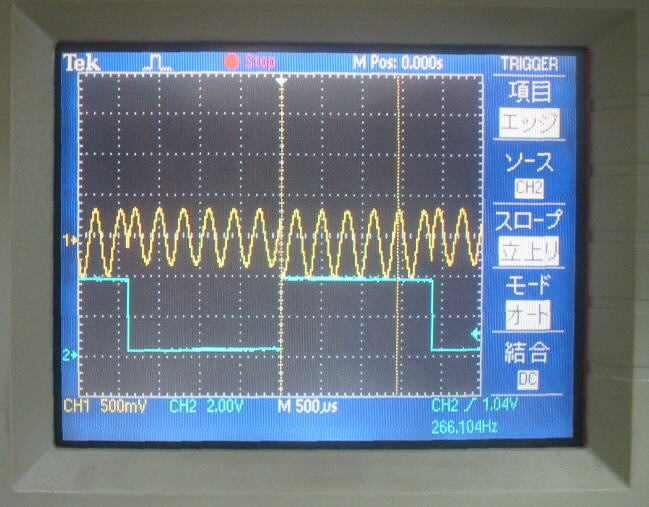

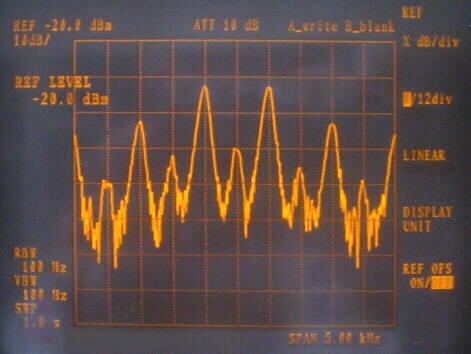

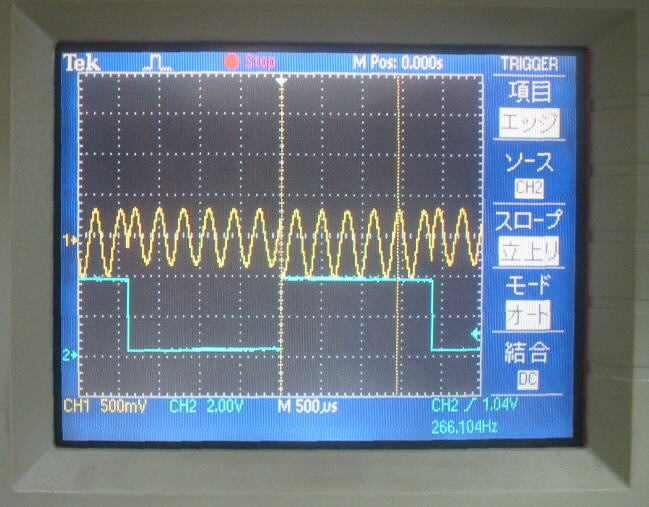

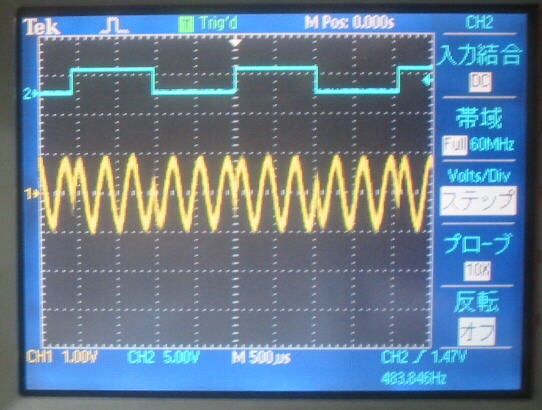

曄挷屻偺憲怣弌椡攇宍-俛俹俽俲乛侾倠俛俹俽丂(傑偩埵憡僶儔儞僗偑埨掕偟側偄)-20070619

亙丂帋嶌婡偺BPSK曄挷攇傪庴怣偟偨攇宍丂伀 亜

PLL儖乕僾偑崅懍偱摦嶌偟偰丄懍偄廃婜偺僕僢僞偵傛傝攇宍偑燌傫偱偄傞丅丂20070628

|